DMM電子書籍で「百鬼夜行シリーズ」の30%還元セールをやってたので未読だった作品を一挙に購入しました。

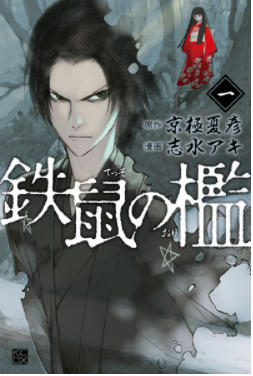

「鉄鼠の檻」はシリーズ5作目です。(順番としては姑獲鳥の夏→魍魎の匣→狂骨の夢→絡新婦の理→鉄鼠の檻→塗仏の宴→それ以降は読んでないから知らん)

本作では1作目の「姑獲鳥の夏」に出てきた久遠寺ヨシチカと、変態ロ●コン医師にして「姑獲鳥の夏」における悲劇の諸悪の根源である菅野(=博行)が登場します。

www.tyoshiki.com

4作目の「絡新婦の理」では2作目の「魍魎の匣」に出てきた柚木加菜子が杉浦隆夫に影響を与えていたり、6作目=第一部完結作である「塗仏の宴」では「狂骨の夢」に登場した一柳朱美や「絡新婦の理」の重要人物である織作茜のその後が描かれていたりと、何気に作品ごとにつながりがあります。ただでさえ1作品が長いのに、きちんと1作品ごとの内容を理解しておかないと結局最初から読む羽目になるという恐ろしいシリーズですよねこれ。

そういう意味で、この作品は絶対に読みながらメモを取った方がいいし、そうでない場合復習がてらに読み返しやすいマンガ版はかなり便利です。(※絡新婦の理に関しては原作の描写がだいぶ削られているため、原作と併せて読んだ方が良いかも)

さて、5作目の「鉄鼠の檻」ですが、「狂骨の夢」や「絡新婦の理」がだいぶ入り組んでいて難しかった中、原点回帰ともいうべき感じでミステリとしては非常にシンプルな構造となっており、かつ本作の売りである「うんちく」や「憑き物落とし」の部分が今までで一番興味深い内容でした。なので、私はシリーズの中でこの作品が一番読みやすかったし一番好きです。

雪に囲われた「明慧寺」という寺が舞台になって起きる「箱根山連続僧侶殺害事件」

・最初は古物商今川雅澄視点で話が進む。今川は、父の代からの客である小坂了稔という人物から「世に出ることはあり得ない神品を手放したい」という手紙が届き、商談のために「明慧寺」のふもとにある仙石楼という宿に泊まっている。

・そこに中禅寺秋彦の妹と、鳥口が取材のために訪問する。「明慧寺」の修行僧の取材のためだという。ちなみにこの「明慧寺」というのが妙な寺で、地元ではとても有名で格が高いらしく、修行僧も数十人いたというのに、中禅寺秋彦ですら知らないという。

・このメンバーで話をしていると、突如庭に死体が出現する。その死体は今川をここに招いた「小坂了稔」のものであった。しかし周りには足跡もなく突如出現したこの遺体はどこから……

というお話。

「明慧寺」は僧が36人もいて、しかもそれぞれが派閥に分かれており関係性が複雑に見えるが、小坂を中心とした非常にわかりやすい話になっている

この作品の特徴は登場人物がとても多いことです。僧だけでも36人おり、しかも幹部である4人は宗派や主張が異なっており、それぞれに強い個性を持っています。

そのほかにも13年前の火事に絡んだ謎が起きていたり、正体不明の雲水が存在したり。

このように登場人物を把握するだけでもひと手間なのですが、さらに本作の登場人物の対立は禅宗についての思想の違いもあるためこれを理解することも求められ、最初は理解するのにかなり苦労します。

なので2巻の途中まではすごくとっつきが悪いです。

3巻から、最初の被害者である小坂を中心とした人間関係がわかってくるとめちゃくちゃ面白い。

個人的にはうんちくの話としてはこの「鉄鼠の鼠」と「塗仏の宴」が最も知的好奇心をくすぐられる話でした。

特に3巻で語られる「禅宗の歴史」のうんちく話はべらぼうに面白く、3巻だけでも京都観光の際に持っておくとよい感じです。

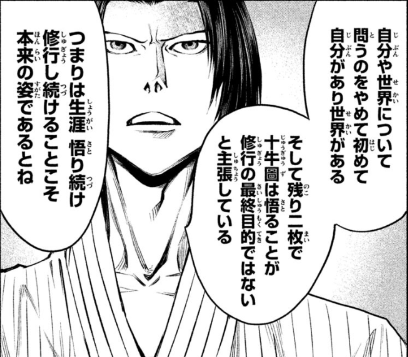

他にも十牛図の話なんかはみんな好きだろうと思ったらすでにこんなにたくさんはてブがついてて草。

①尋牛(じんぎゅう) - 仏性の象徴である牛を見つけようと発心したが、牛は見つからないという状況。人には仏性が本来備わっているが、人はそれを忘れ、分別の世界に陥って仏性から遠ざかる。

②見跡(けんせき) - 手がかりを発見するシーン。経や教えによって仏性を求めようとするが、分別の世界からはまだ逃れられない。

③見牛(けんぎゅう) - 牛の一部だけ発見する。行においてその牛を身上に実地に見た境位。

④得牛(とくぎゅう) - 牛を捕まえようとするシーン。牛を捉まえたとしても、それを飼いならすのは難しく、時には姿をくらます。

⑤牧牛 (ぼくぎゅう)- 捕まえた牛を連れて歩くシーン。本性を得たならばそこから真実の世界が広がるので、捉まえた牛を放さぬように押さえておくことが必要。慣れてくれば牛は素直に従うようにもなる。

⑥騎牛帰家(きぎゅうきか) - 牛をすっかり飼いならし、牛に乗って家に帰るシーン。心の平安が得られれば、牛飼いと牛は一体となり、牛を御する必要もない。

⑦忘牛存人(ぼうぎゅうそんじん) - 家に戻ってくれば、牛を捉まえてきたことを忘れ、牛も忘れる。

⑧人牛倶忘 (じんぎゅうぐぼう)- 白紙。牛を捉まえようとした理由を忘れ、捉まえた牛を忘れ、捉まえたことも忘れる。忘れるということもなくなる世界。

⑨返本還源(へんぽんかんげん) -水辺に花が咲いているだけのシーン。 何もない清浄無垢の世界からは、ありのままの世界が目に入る[1]。

⑩入鄽垂手(にってんすいしゅ) - 仏のような姿になった男が袋を担いでいるシーン。悟りを開いたとしても、そこに止まっていては無益。再び世俗の世界に入り、人々に安らぎを与え、悟りへ導く必要がある。

面白いのが7枚目以降で、悟りを得て帰ってくるまでで終わりではなく、その後が大事なのだと説くお話なんですね。

京極堂の店主である中禅寺秋彦が事件と関わり始めるのは3巻から

上でも述べたように、今作はとにかくうんちくが面白く、中禅寺秋彦の本領発揮と言えます。特に3巻はマンガなのに読み通すのに1時間くらいかかるくらいにうんちくがぎっしり詰まっています。「狂骨の夢」の5巻も同じくらい時間かかりましたが、狂骨が「理解が難しくて」何度も読み返していて時間がかかったのに対して、こちらはわかりやすいけれど中身が濃い、という感じですね。

京極堂のうんちくは結構人に呪をかけたり逆に憑きもの落としをするためにデタラメが混じってたりするのですが、(特に外伝の薔薇十字探偵シリーズだと中禅寺秋彦の性格の悪さがにじみ出ています)、本作は本職の禅僧との会話が主体となっているためきちんと体系立てた話となっており、「悟りとは何か?」について全く考えたことすらなかったのですが、この作品はそれについて考えるためのとっかかりを与えてくれています。「宗教と修行の関係」についても非常に参考になる内容が書かれており、読んでてわくわくさせられます。

例えば、この作品の憑き物はタイトル通り「鉄鼠」といいます。これはKOEIから発売された「仁王」っていうゲームでも出てきた結構有名な妖怪なのですが、この鉄鼠の正体を突き止めるまでに長い長いうんちくが語られるシーンがもうとにかく最高。

『平家物語』の読み本である『延慶本』や『長門本』、その異本である『源平盛衰記』などによればその後、頼豪の怨念が巨大なネズミと化し、延暦寺の経典を食い荒らした。延暦寺は頼豪の怨念に怖れをなし、東坂本に社を築いて頼豪を神として祀り、その怨念を鎮めた。後にその社は「鼠の秀倉(ねずみのほくら)」の名で伝えられた。以来、大きなネズミを「頼豪鼠」と呼ぶようになった

この部分だけでもぜひぜひ読んでほしいです。残りの部分はあっさり目に紹介しておきます。

「二重結界」の張られた明慧寺という檻の呪いと、そこから脱出するための術について

①表の結界

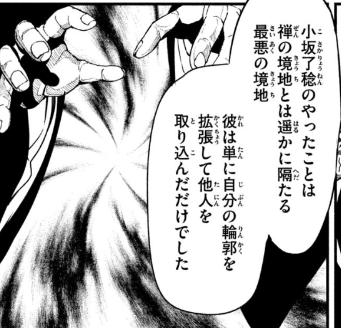

今でいうインフルエンサーとかカルト教団みたいなものですね。

②真の結界

自力で脱出した人たちも

この寺でいくら修行しても嗣法がされないので永遠に捕らわれ続ける。

ゆえに、自分で悟りを得て寺へのこだわりを捨てて下山することを決意できたものだけが脱出できる。

殺人事件の方は非常にシンプル

①僧侶連続殺人事件は一人の人間の「嫉妬」によるもの。

「鉄鼠」自体が嫉妬から生じているものであり、悟りきれない人間の業を示している。

②松宮夫婦殺人事件は、鈴子によるもの。

「虚ノ少女」の花恋に近い何かを感じる……。

クローズドサークルの終焉

終わり方から見ても、この作品は「館もの」「クローズドサークル」ものと考えて楽しむと良いと思います。ただ、数日だけのクローズドサークルではなく25年間も37名もの僧を閉じ込め続けた空間に積もった情念と考えるとこれはなかなか恐ろしい。もっと言えば真の結界主は1000年以上もこの空間に閉じ込められ続けていたわけで、それが解放される物語と考えると実質的に「Air難民救済」の物語といえるのではないでしょうか(言えない)