ネットは日本語が通じない人が結構いて、「ドラクエで100ダメージ出た!」とか喜んでると、突然知らん人が横から現れて「スパロボの終盤でレベル上げしてフル改造武器に魂かければ10万ダメージ行く」とか本気で言ってくるから怖いですよね。

— アズみ@ミーちゃんの人 (@azupashiboh) 2025年4月5日

1番上のリプに実例が居るのクソおもろい

— ORCA (@Mirionea_02) 2025年4月5日

話通じねぇやつって怖ぇなぁ https://t.co/puSlaMw5pu pic.twitter.com/3yqEgXUtWb

スパロボの人のリプで「10万ダメでマウント取ってきた」と捉える人もいるのでどっちもどっちな気も。ちなみに、ボクはスパロボの人のリプは別に不思議ではないし、日本語通じないともアタオカとも思わない。

— RAN (@Ran68K) 2025年4月5日

ただ、一切交流のない「知らん人」に突然リプしてるのはどうかとは思う。 https://t.co/0IOvC0uSXC

ネットは日本語が通じない人が結構いて、「TOUGH外伝 龍を継ぐ男面白い!」とか喜んでると、突然知らん人が横から現れて「えっ なにっ な…なんだあっ しゃあっ 忌憚のない意見って奴っス 悔しいだろうが仕方ないんだ ホアアアァァァァーーーッ(闇猿)」とか本気で言ってくるから怖いですよね。 https://t.co/0uvb3bFRoS

— ファーガソン (@gravedigger258) 2025年4月6日

わかる。

これやられると「この人話し通じないなー」って感じでめちゃくちゃうんざりするので

しょっちゅうやってる人はさすがに諌めるんだけれど

私も結構唐突に話をすることはままあるので、あまりにひどい人以外は「お互い様」という感じで受け止めてる。

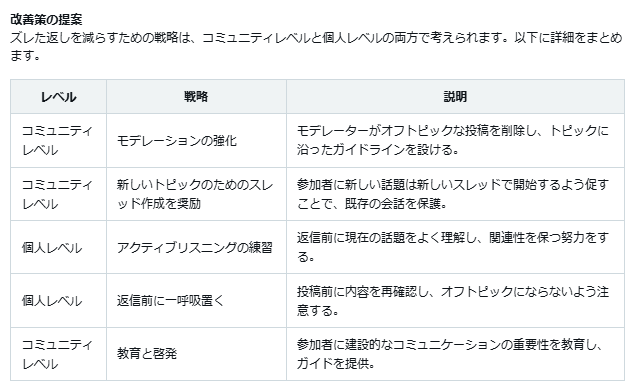

自分で言いたいことはこのまえnoteで書いたのでこっちはChatGPTに意見求めてみる。

note.com

具体例として挙げてくれた「ドラクエで100ダメージ出た!」に対する「スパロボの終盤でレベル上げしてフル改造武器に魂かければ10万ダメージ行く」という返しを考えてみます。このズレの背景には、いくつかの心理的・行動的な要因が絡んでいる可能性があります。

ズレた返しをする人は、

1:元の話題を誤解している可能性があります。ダメージというキーワードだけに反応し、ゲームの文脈を無視しているかもしれません。

2:また、現在の話題に興味がなく、自分の好きな話題に変えたい場合も考えられます。知識や経験を誇示したい欲求も強く、匿名性のオンライン環境では特にその傾向が強まるようです。

3:さらに、一部の人は注目を集めるために意図的にズレた返しをする「トローリング」を行うこともあります。最後に、会話は自然にトピックが漂うことがあり、特にテキストベースのやり取りではその傾向が顕著です。

トローリングとは、オンライン上の会話に扇動的、無礼な発言をして混乱させる行為、または船舶で漁具を引きまわして魚を釣る漁法を指します。

1. 自分の知識や経験をアピールしたい欲求

このタイプの人は、会話の流れや相手の意図よりも、「自分が知っているすごいこと」を披露することに意識が向いているのかもしれません。例えば、「ドラクエで100ダメージ」という話題を見た瞬間、「おお、ダメージの話か!俺はもっとすごい数字を知ってるぞ!」と反射的に自分のエピソードに飛びついてしまう。スパロボの10万ダメージは確かにインパクトがありますが、ドラクエの文脈とは完全に別物なので、聞いている側からすると「え、なんの話?」となりますよね。

思考トレース:

「100ダメージか、ゲームの話だな」

「俺、スパロボで10万ダメージ出したことあるぞ。あれはすごかったな」

「ここで言えば、みんな驚くかな?俺の知識を見せつけられるチャンスだ!」

→「スパロボの終盤でレベル上げしてフル改造武器に魂かければ10万ダメージ行く」と書き込む。

2. 文脈を読み取るよりも自分の興味優先

ネットでは短文でやり取りすることが多いので、相手の発言の背景や感情を深く考えず、自分の興味がある話題にすぐシフトしてしまう人がいます。

この場合、「ドラクエ」という具体的なゲーム名が出ているにも関わらず

「ダメージ」というキーワードだけに反応して、自分の好きなゲーム(スパロボ)に話を引っ張ってしまう。

相手がドラクエの話をしたいのか、単に「100ダメージ」に喜んでいるのかをスルーして、自分の土俵に引き込む形ですね。

思考トレース:

「100ダメージ?ダメージの話か」

「俺、スパロボの方が詳しいし、そっちの方がでかい数字出るよな」

「ドラクエとかどうでもいいや、スパロボの話に変えちゃえ」

→「スパロボの終盤でレベル上げしてフル改造武器に魂かければ10万ダメージ行く」と返信。

3. 会話の「ズレ」に気づかない鈍感さ

ネットの匿名性やスピード感の中で、他人の意図を細かく汲み取るのが苦手な人もいます。

リアルな会話なら表情やトーンで「ズレてるな」と気づける場面でも、テキストだけだとそのフィードバックが得られにくい。

だから、本人は「これで通じるだろ」「面白い返ししたつもり」と満足して書き込んでしまうけど、受け手には「突然知らん人が横から出てきて怖い」と映るわけです。

思考トレース:

「100ダメージか、へえー。ゲームの話だな」

「俺もゲーム好きだし、スパロボのあのダメージの話でもするか」

「これで会話盛り上がるだろ、うん、いい感じ!」

→「スパロボの終盤でレベル上げしてフル改造武器に魂かければ10万ダメージ行く」と投稿。

なぜこうなるのか?

根本的には、ネット特有の

1 「自分の発信を優先する文化」と、

2 相手との共感や文脈を軽視する傾向

が混ざっているんじゃないでしょうか。

リアルタイムで反応を調整しにくいテキストベースのやり取りだと、

「自分が言いたいこと」を押し出す人が増える。

特にゲームのような趣味の話題だと、

「俺の方がすごい」「俺の方が詳しい」とマウントを取ろうとする心理も働いている可能性があります。

ただ、本人は悪意なく「会話に参加してるつもり」なのかもしれませんね。

もう少し詳細に調べてみた

1:文脈の誤解

人はしばしば、会話の文脈を完全に理解せずに返信します。例えば、「ドラクエで100ダメージ」という投稿に対し、スパロボのダメージを比較する返信は、ゲームの特定性を無視した反応かもしれません。これは、短文のテキストベースのコミュニケーションでは特に顕著で、視覚的・音声的ヒントが欠如しているためです。

2:興味の欠如

現在の話題に興味がない場合、参加者は自分の関心のある話題にシフトすることがあります。Redditの投稿(r/AskReddit)では、「話題が退屈になると変更する」との声が多く、会話の流れを無視する理由の一つとして挙げられています。

3:知識や経験のアピール

自分の知識や経験を誇示したい欲求が、ズレた返しを引き起こすことがあります。Quoraの回答(Why do I like going off-topic in a conversation?)では、「自分の知っていることを共有したい」という動機が指摘されています。スパロボの例では、10万ダメージという大きな数字で注目を集めようとする心理が働いている可能性があります。

4:匿名性の影響

オンライン環境では匿名性が強く、ソーシャル制約が緩和されます。The New Yorkerの記事「The Psychology of Online Comments」(The Psychology of Online Comments)によると、匿名性は極端なコメントやオフトピックな発言を増やす要因であり、結果としてズレた返しが増えるとされています。

5:トローリングや注目を集める意図

一部の人は、意図的に話題を逸らすことで反応を引き出そうとします。Escapistフォーラムの議論(Why are internet comments almost always stupid?)では、匿名性が議論を煽る行動を促進すると指摘されています。これは、特にスパロボの例のような突然の話題変更に見られることがあります。

6:会話の自然な流れ

会話は自然にトピックが漂うことがあり、これは人間の思考の連想性によるものです。PhysicsForumsのスレッド(Why do some people have difficulty staying on topic in conversations?)では、「一つの話題が別の話題を想起させるため」と説明されています。オンラインでは、この流れがテキストの非同期性によりさらに顕著になる可能性があります。オンライン健康コミュニティにおけるトピックドリフト(話題の漂流)が43%のスレッドで発生していることが明らかになりました。この研究は、トピックドリフトが会話の非連続性や参加者のフラストレーションを引き起こすと指摘し、特に健康に関する重要な情報交換では問題が大きいとしています。また、参加者の35%がドリフト後の投稿で話題を戻そうとする努力が見られたことも報告されています。

対処方法

記事を書いたりYouTubeの配信してる時に、この手のコメントをする人がいたとして、文脈を誤解してる人はまあ許せる。

なにより、6にあるように「トピックドリフト」は普通に発生しうると考えておいた方がストレスが少なくて良い。常に話が噛み合っている必要はまったくない。

だが、自分が興味ないからと言って、思いつきで全然関係のない話をコメントするやつや、とりあえず引っ掻き回そうとしてトローリング行為をするやつは嫌い。

特にはてなブックマークはトローリング行為をするカスみたいなおじさんが多い。 別に非表示にできなくていいから「このコメントはトローリングです」って可視化できる機能あったら面白いな。